今では「1時」「2時」と言い表している時刻ですが、昔の言い方を知っていますか?

実は、江戸時代には、1時・2時のような言い方はしていなかったのです。

この記事では、「時刻」の昔の言い方について、以下のことを紹介しています。

- 時刻の昔の言い方①十二支による言い方

- 時刻の昔の言い方②数による言い方

記事を読むことで、「時刻」の昔の言い方がわかりますよ。

時刻の昔の言い方①十二辰刻(子の刻、丑の刻、他)

昔は十二支を使って時間を表していた

江戸時代以前は、十二支を使って時刻を表現していました。

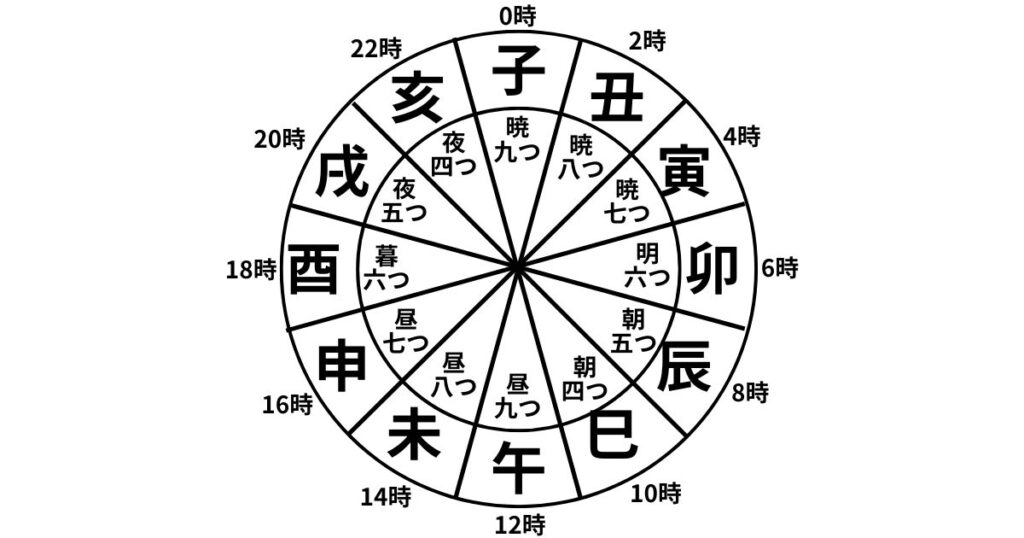

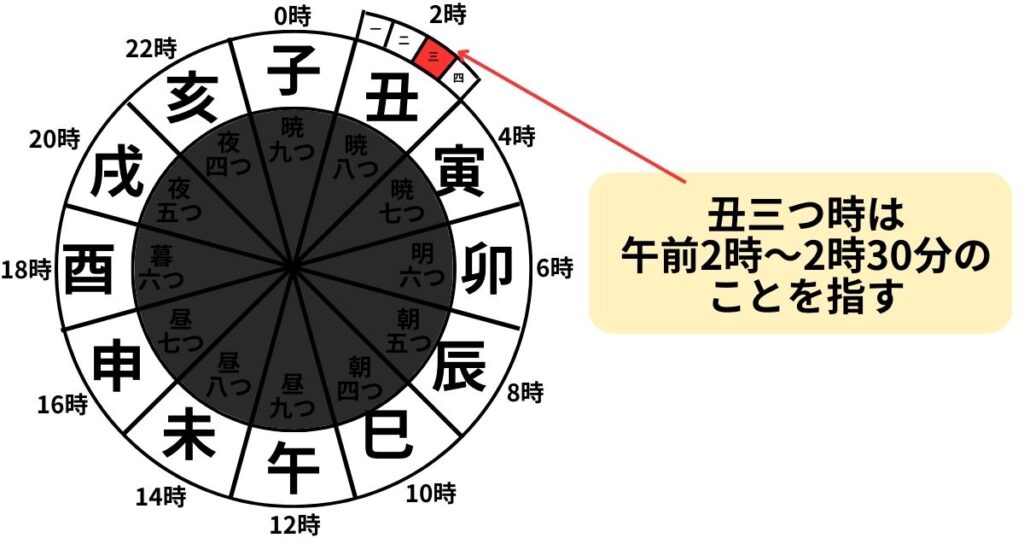

以下の図のように、子(ね)、丑(うし)、寅(とら)、卯(う)、辰(たつ)、巳(み)、午(うま)、未(ひつじ)、申(さる)、酉(とり)、戌(いぬ)、亥(い)の十二支を、一日の時刻に当てはめたのです。

子の刻は現在の午前0時ごろ、丑の刻は午前2時ごろ、というように進んでいきます。

十二支は方角や年の表し方としても使われていたので、昔の人にとってはとてもなじみ深いものだったのでしょう。

ちなみに、「午前」「午後」と言う言葉も、

- 午の刻よりも前の時間を「午前」

- 午の刻よりも後の時間を「午後」

ということから決まりました。

江戸時代からの言葉だったのですね。

さらに30分刻みで四等分していた(例:丑三つ時)

十二支による時刻のさらに細かい区分として、30分刻みの表現もありました。

例えば、丑の刻は午前1時〜3時に当たりますが、これをさらに四等分し、丑の刻の最初の30分を「丑一つ(一ツ)時」、次の30分を「丑二つ(二ツ)時」と呼びます。

同様に「丑三つ時」「丑四つ時」と続いていきます。

現代でも、真夜中を指す言葉として「丑三つ時」がよく使われていますね。(「丑三つ時は不吉なことが起きる」だとか「丑三つ時には幽霊が出る…」などの文脈で聞いたことがあるのではないでしょうか)

これも、昔の時刻表現の名残なのです。

時刻の昔の言い方②数字(明け六つ、暮れ六つ、他)

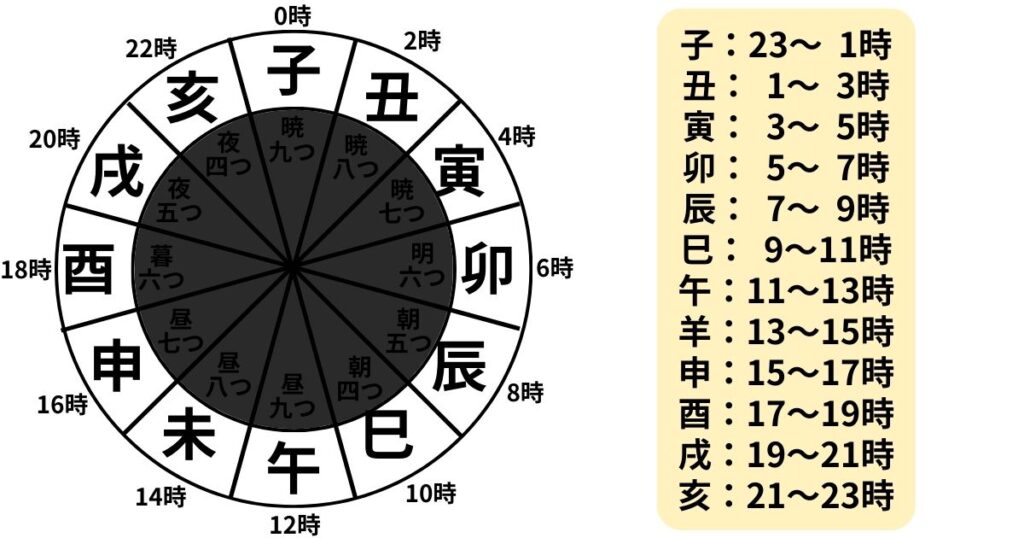

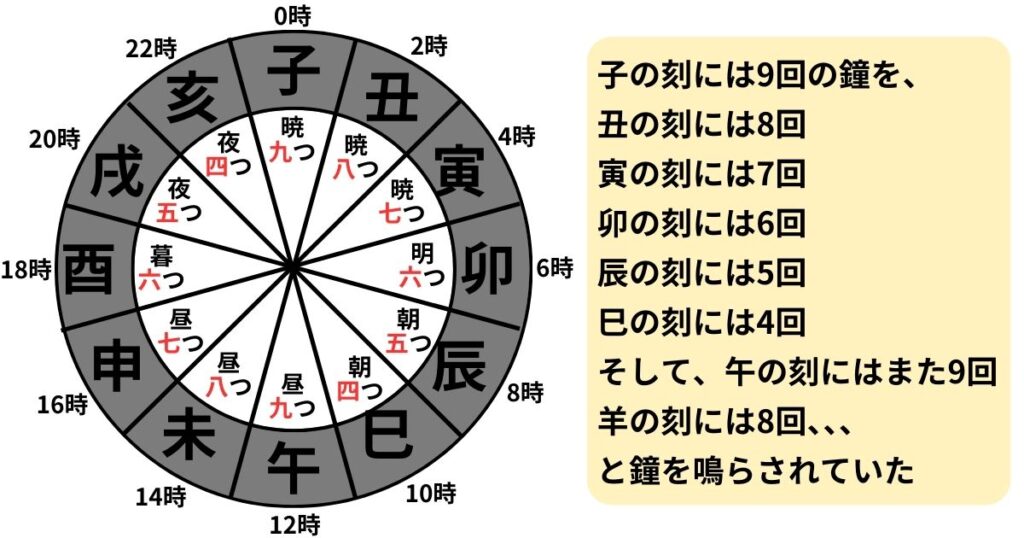

江戸時代には、十二辰刻(子丑寅…)以外の時刻の表し方に「数」を使ったものがありました。

というのも、当時は時計がなかったので、時刻を知らせるために、子丑寅…のそれぞれの時刻に鐘を鳴らす習慣がありました。

その鐘の音は

- 子の刻:九回の鐘がなる

- 丑の刻:八回

- 寅の刻:七回…

といったように、9の数から一つずつ減らしていくように鳴らされていました。

そして、12時(午の刻)になると、また鐘の数が9回に復活し、「八回」「七回」「六回」…と減っていったのです。

※「9回」から始まるのは、陰陽道で奇数の「9」が縁起のよい数とされていたためだと考えられています。

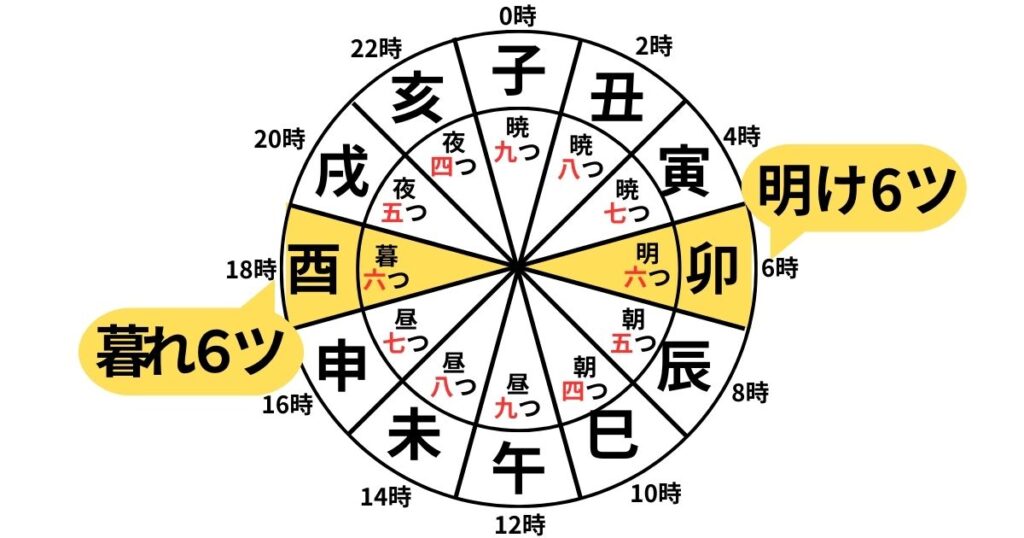

この鐘の数から、

- 0時(子の刻)を「九つ(暁九つ)」

- 1時を「九つ半」

- 2時(丑の刻)を「八つ(暁八つ)」

- 3時を「八つ半」

- 4時(寅の刻)を「七つ(暁八つ)」

- 5時を「七つ半」

- 6時(卯の刻)を「六つ(明け六つ)」

- 7時を「六つ半」

- 8時(辰の刻)を「五つ(朝五つ)」

- 9時を「五つ半」

- 10時(巳の刻)を「四つ(朝四つ)」

- 11時を「四つ半」

- 12時を(午の刻)を「九つ(昼九つ)」

- 13時を「九つ半」

- 14時(羊の刻)を「昼八つ」

- 15時を「八つ半」

- 16時(申の刻)を「昼七つ」

- 17時を「七つ半」

- 18時(酉の刻)を「暮れ六つ」

- 19時を「六つ半」

- 20時(戌の刻)を「夜五つ」

- 21時を「夜五つ」

- 22時(亥の刻)を「夜四つ」

- 23時を「四つ半」

と呼ぶようになりました。

また、卯の刻は「明け六つ」と酉の刻は「暮れ六つ」は、それぞれ夜明けと日暮れを表す時刻として決められていました。

ちなみに、現代でもお馴染みの「おやつ(お八つ)」という言葉は、この数字の呼び方が語源になっています。

江戸時代、午後2〜3時ごろの「八つ時(午後2〜3時)」に軽食を取る習慣があり、それが「お八つ」→「おやつ」と変化したのだとか。

まとめ:時刻の昔の言い方には「十二辰刻」と「数」による呼び方があった

「時刻」の昔の言い方について解説しました。

- 江戸時代のころは、今と違う時刻の言い方だった

- 言い方1つ目は「十二辰刻」(子の刻、丑の刻、寅の刻…)

- 言い方2つ目は「数」(暁九つ、暁八つ、暁七つ、明け六つ…)

- 「午前」「午後」「おやつ」などは、このころに生まれた言葉

当ブログでは、いろいろな「昔の言い方」を紹介・解説しています。

その他の昔の言葉を知りたい方は、

こちらの昔の言い方一覧をご覧ください↓